ピルと血栓リスク

ピルの副作用 むくみや血栓症

【ピルを飲むと血栓ができやすくなります】

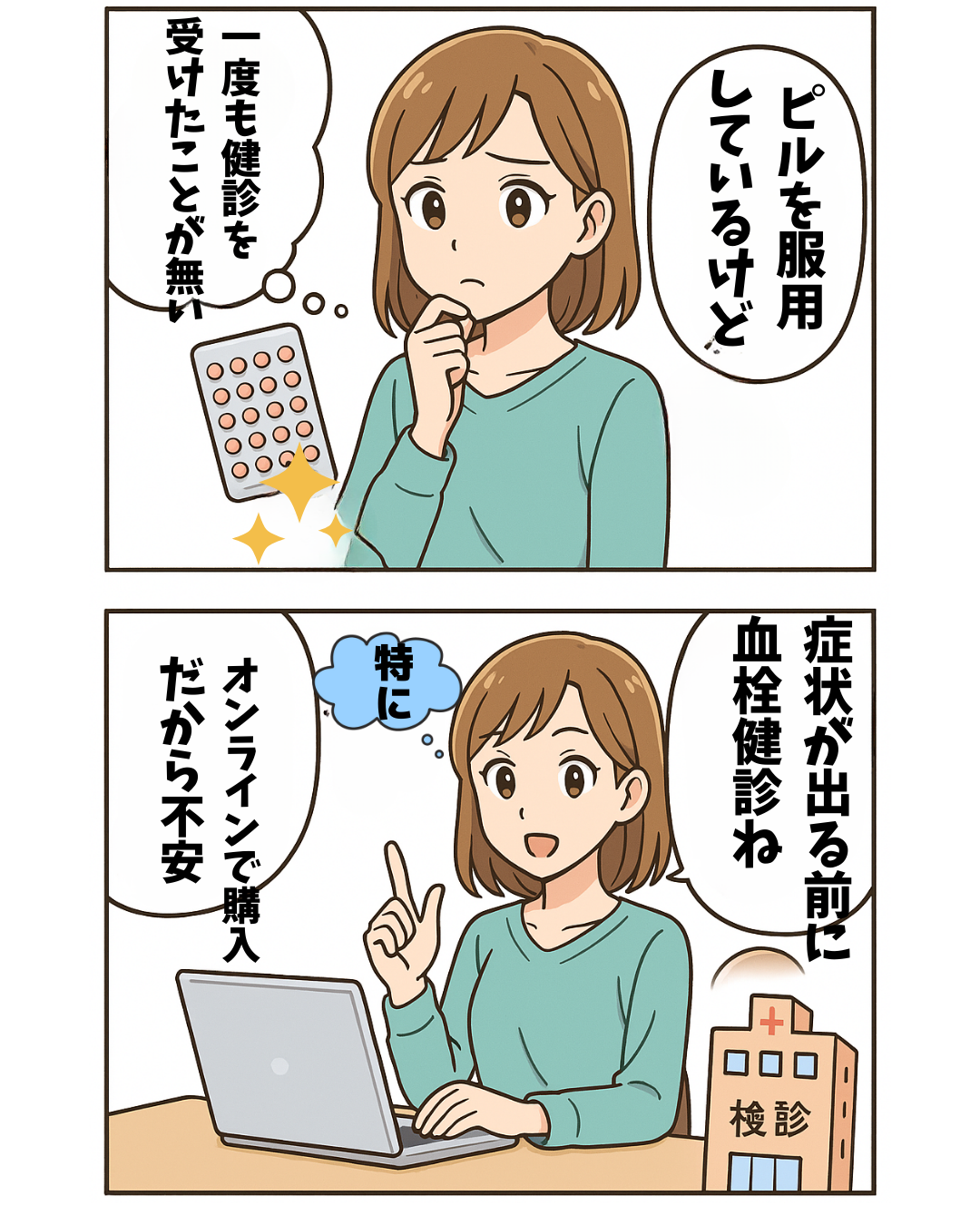

保険適用で低用量ピルが処方できるようになり、月経困難症や子宮内膜症などでピルを内服する方が増えています。

これまで我慢してきた症状から解放された患者さんがたくさんいらっしゃる一方で、血栓(血のかたまり)に悩む方も見かけます。

【血栓ができるとどうなるのでしょうか】

血栓は、静脈や動脈、心臓の中にできます。

静脈の血栓は、あしの奥にある静脈にできることが多く(深部静脈血栓症)、この場合、あしがむくみます。重症になると、あしの血栓が肺に流れてしまって、胸痛や呼吸困難の原因となります。

動脈の血栓は、心筋梗塞や脳卒中を起こし、胸痛や胸痛、麻痺をもたらす可能性があります。

血栓ができても少量の場合は、症状がでず、血液検査にのみ反応することもあります。

通常、処方した科で通常の診察や血液検査(Dダイマー)を行い、血栓の可能性がある場合に、当院のような血管を専門とする施設に紹介されます。

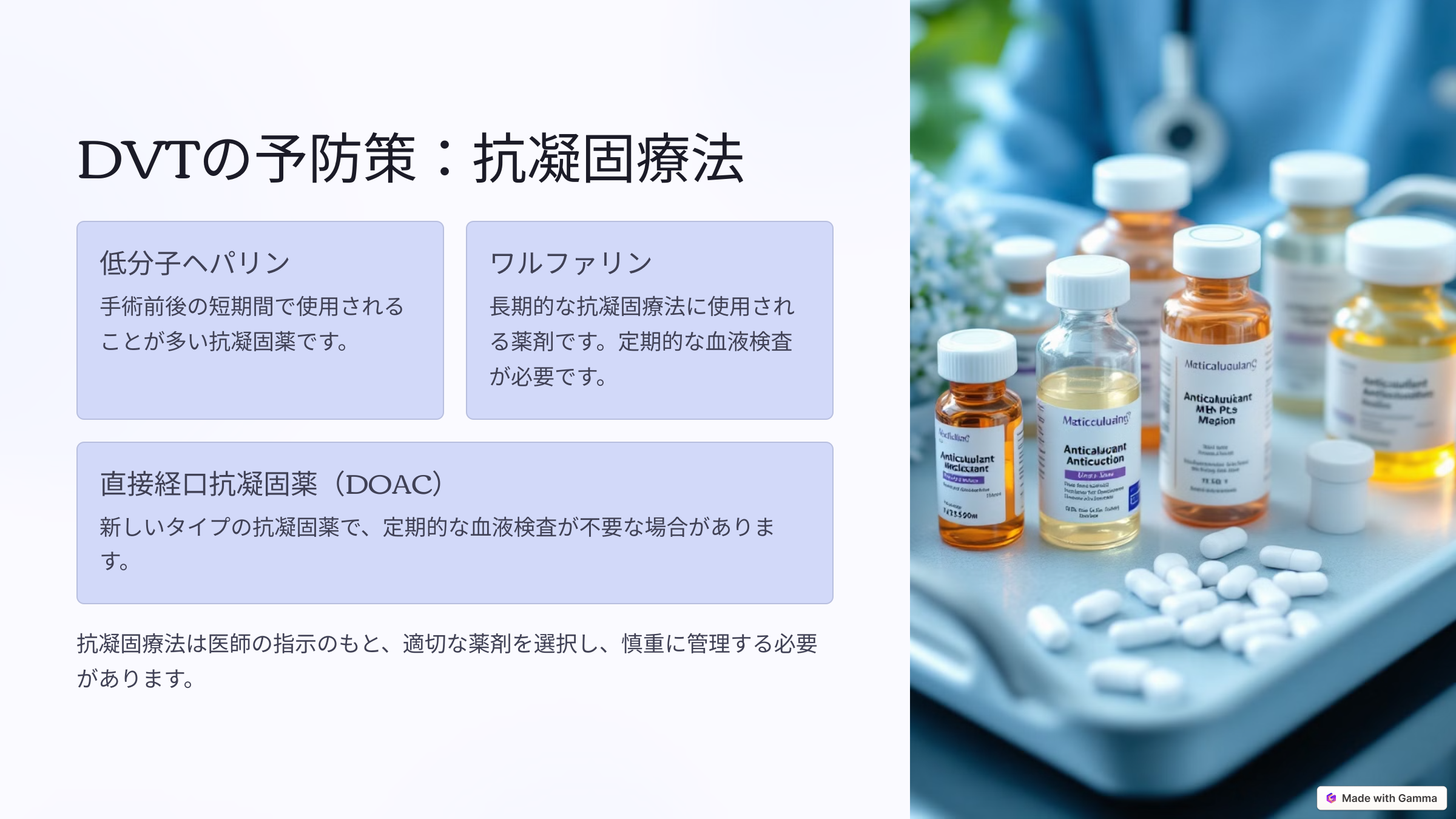

【血栓を防ぐ方法はあるでしょうか?】

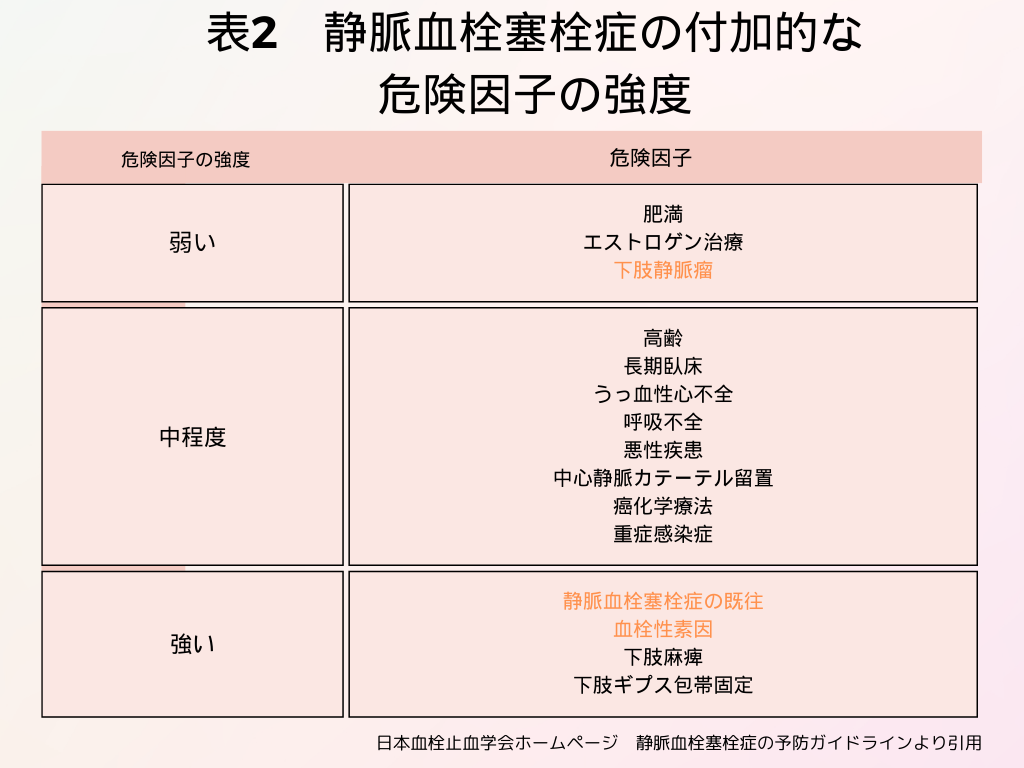

血栓のできやすさには、様々な原因が関係します。

具体的には、喫煙・高血圧・糖尿病・年齢・肥満・手術・体質(血栓性素因)などです。

特に、喫煙や肥満は、自分で改善できる部分なので、ぜひ気を付けて頂ければと思います。

また、脱水を避け、適度な運動を行うことが、血栓を起こりづらくさせると言われています。

血栓の予防目的で弾性ストッキング(医療用の着圧ソックス)も使用できます。

当院では数種類扱っておりますので、ご来院時にご相談ください。専門知識を持つスタッフが対応します。

【当院でできること】

・現在血栓があるか調べる:血液検査と超音波(エコー)検査で、すでに血栓があるか調べることが出来ます。

・血栓の治療:血栓が見つかった場合に投薬や検査を行っています。

・血栓のリスクを測定する(自費):血液のかたまりやすさを調べることが出来ます。体質を変えることは難しいのですが、検査結果に応じて、対策を指導します。

【婦人科や皮膚科の先生方へ】

ご紹介の際は、ご一報いただけると幸いです(050-3627-0021)。

患者様にお渡しできるよう、予め当院のカードをお送りすることも可能ですので、ご連絡ください。

【低用量ピルの例】

第一世代ピル:オーソM、シンフェーズ、ルナベルなど

第二世代ピル:トリキュラー、アンジュ、ラベルフィーユ、ジェミーナなど

第三世代ピル:マーベロン、ファボワール、マーシロンなど

第四世代:ヤスミン、ヤーズなど

その他:ダイアン、スーシーなど

低用量ピルは、避妊薬として自費で使用する場合、OC(Oral Contraceptives:経口避妊薬) と呼び、保険で使用する場合は LEP (Low Dose Estrogen Progestin:低用量エストロゲン・プロゲスチン療法) と呼ぶこともあります。

世代の違いは含まれているホルモンの種類によるもので、どれを選ぶべきかは婦人科や皮膚科でお聞きください。

<心臓血管外科 神作医師 解説>

ピルの副作用?つらいむくみ

脚部に血栓ができている場合、静脈の血流停滞によるふくらはぎの痛み、むくみといった初期症状が起こる場合があります。

症状がある方はすぐに専門医へご相談ください。

血栓リスク 3から5倍へ増加

日本産婦人科学会の低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン(第2版)によると、ピルの使用によって深部静脈血栓症リスクは3~5倍増加する。またリスクの増加は使用開始後4カ月以内に認められ、中止後3カ月以内に非服用者のリスク値まで戻るといわれている。さらに「。血栓性素因を保有する女性では、使用開始1年目の深部静脈血栓症の発生率はそれ以降より10倍高くなる」との記載もあります。(抜粋)

http://www.jsognh.jp/common/files/society/guide_line.pdf

ピルの服用が禁忌となる場合

1)本剤の成分に対し過敏性素因のある女性

2)エストロゲン依存性腫瘍(例えば乳癌、子宮体癌、子宮筋腫*),子宮頸癌およびその疑いのある患者 [腫瘍の悪化あるいは顕性化を促すことがある。]

3)診断の確定していない異常性器出血のある患者 [性器癌の疑いがある。出血が性器癌による場合は、癌の悪化あるいは顕性化を促すことがある。]

4)血栓性静脈炎,肺塞栓症,脳血管障害,冠動脈疾患又はその既往歴のある患者 [血液凝固能が亢進され、これらの症状が増悪することがある。]

5)35歳以上で1日15本以上の喫煙者 [心筋梗塞等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

6)前兆(閃輝暗点、星型閃光等)を伴う片頭痛の患者 [前兆を伴う片頭痛の患者は前兆を伴わない患者に比べ脳血管障害(脳卒中等)が発生しやすくなるとの報告がある。]

7)肺高血圧症又は心房細動を合併する心臓弁膜症の患者、亜急性細菌性心内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症の患者 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

8)血管病変を伴う糖尿病患者(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症等) [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

9)血栓性素因のある女性 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

10)抗リン脂質抗体症候群の患者 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

11)手術前4週以内,術後2週以内,産後4週以内及び長期間安静状態の患者 [血液凝固能が亢進し、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある。]

12)重篤な肝障害のある患者 [代謝能が低下しており肝臓への負担が増加するため、症状が増悪することがある。]

13)肝腫瘍のある患者 [症状が増悪することがある。]

14)脂質代謝異常のある患者 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。また、脂質代謝に影響を及ぼす可能性があるため、症状が増悪することがある。]

15)高血圧のある患者(軽度の高血圧の患者を除く。) [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。また、症状が増悪することがある。]

16)耳硬化症の患者 [症状が増悪することがある。]

17)妊娠中に黄疸、持続性掻痒症又は妊娠ヘルペスの既往歴のある女性 [症状が再発するおそれがある。]

18)妊娠または妊娠している可能性のある女性 [妊娠中の服用に関する安全性は確立されていない。]

19)授乳婦 [母乳の量的、質的低下が起こることがある。また、母乳中に移行、児において黄疸、乳房腫大が報告されている。]

20)思春期前の女性 [骨端の早期閉鎖をきたすおそれがある。]

ピルの服用にあたり、慎重な判断を要する場合

1)40歳以上の女性 [一般に心筋梗塞等の心血管系障害が発生しやすくなる年代であるため、これを助長するおそれがある。]

2)乳癌の家族歴又は乳房に結節のある女性 [エストロゲン投与と乳癌発生との因果関係についてその関連性を示唆する報告もあるので、定期的に乳房検診を行うなど慎重に投与すること。]

3) 喫煙者 [「禁忌」の項参照]

4)肥満の女性 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

5)血栓症の家族歴を持つ女性 [血栓症等の心血管系の障害が発生しやすくなるとの報告がある。]

6)前兆を伴わない片頭痛の患者 [脳血管障害(脳卒中等)が発生しやすくなるとの報告がある。]

7)心臓弁膜症の患者 [「禁忌」の項参照]

8)軽度の高血圧(妊娠中の高血圧の既往も含む)のある患者 [「禁忌」の項参照]

9)耐糖能の低下している女性(糖尿病患者及び耐糖能異常の女性) [耐糖能が低下することがあるので、十分コントロールを行いながら投与すること。]

10)ポルフィリン症の患者 32[症状が増悪することがある。]

11)肝障害のある患者 [「禁忌」の項参照]

12)心疾患、腎疾患又はその既往歴のある患者 [ナトリウム又は体液の貯留により症状が増悪することがある。]

13)てんかん患者 [症状が増悪することがある。]

14)テタニーのある患者 [症状が増悪することがある。]

トラネキサム酸と血栓症

トラネキサム酸は、出血を止めたり、炎症を抑えたりする効果がある薬として広く使用されています。一方、この薬には血栓症のリスクを高める可能性があるという側面も存在します。

トラネキサム酸が血栓症のリスクを高める理由

トラネキサム酸は、血液の凝固を促進する作用があります。この作用が強すぎると、血管内で血栓ができてしまう可能性が高まるのです。特に、以下の状況にある方は、トラネキサム酸の服用によって血栓症のリスクが高まる可能性があります。当院では血液の採取だけで「血栓性素因検査」が受けられます。特に長期間(6カ月以上)渡って継続服用している方は血栓症健診を受けることをおすすめします。

- すでに血栓症になったことがある方

- 血栓ができやすい体質の方(血栓症になりやすい体質・血栓性素因が高い方)

- ピルを服用している方

- 高齢者

- 長時間同じ体勢でいる方(寝たきりなど)・むくみがちな方

- 特定の病気を持っている方(心房細動など)

外国での新たな措置の報告状況(厚労省審議会での資料より)

Drug Interactionsの項に、トラネキサム酸は抗線維素溶解作用があるため、経口避妊薬との併用. は血栓症リスクを増加させる旨が追記された。

米国添付文書が改訂された。主な内容は以下の通り。・Contraindicationsの項に、「経口避妊薬の使用」が追記された。・Warnings and Precautionsの項に、経口避妊薬には、脳卒中や心筋梗塞等の動脈血栓症及び静脈血栓塞栓症のリスクがあり、トラネキサム酸と併用することでこれらのリスクが増加すること、肥満または喫煙する女性、特に35歳以上の喫煙者で問題となること、トラネキサム酸製剤の臨床試験では経口避妊薬の使用者は除外されたため併用時の血栓塞栓症リスクに関するデータは得られていないが、市販後に経口避妊薬を併用して血栓塞栓症を発症した症例が報告されている旨が追記された。・Drug Interactionsの項に、トラネキサム酸は抗線維素溶解作用があるため、経口避妊薬との併用は血栓症リスクを増加させる旨が追記された。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000051954.pdf

重篤副作用疾患別対応マニュアル 血栓症 (血栓塞栓症、塞栓症、梗塞) 平成19年6月 (令和3年4月改定) 厚生労働省のダウンロードリンクはこちらから

https://www.pmda.go.jp/files/000240127.pdf

血栓性素因

先天性血栓性素因として、先天性アンチトロンビン欠損症、プロテイン C欠損症、プロテイン S 欠損症の患者では静脈血栓症をきたしやすいことが知られており、家系内に血栓症が多発している場合には何らかの先天性素因が存在する可能性があるため、専門医などへ相談することが望まれる。抗リン脂質抗体(抗カルジオリピン抗体、β2GPI 依存性抗カルジオリピン抗体、ループスアンチコアグラントなど)陽性の患者、高リポ蛋白a(Lp(a))血症、高ホモシステイン血症の患者では、動脈と静脈いずれの血栓症もきたしやすいと言われている。

投薬上のリスク因子 ・抗線溶薬(トラネキサム酸):播種性血管内凝固症候群(DIC)あるいは凝固活性化状態にある患者に対して抗凝固療法を併用することなく抗線溶薬を投与すると、投与直後に全身性の重篤な血栓症を発症することがある。著明な出血傾向がみられる線溶亢進型 DIC に対しては使用されることがあるが、必ず専門医のコントロール下において、少量から使用すべきである。

※重篤副作用疾患別対応マニュアル 血栓症 (血栓塞栓症、塞栓症、梗塞) 平成19年6月 (令和3年4月改定)より抜粋

血栓症とは?

長時間同じ姿勢をとったり、手術後ベッド上での安静が必要な場合があります。このような状況では、筋力が低下し、更に筋肉を動かさないでいると、血管周囲の筋肉の収縮によるポンプ作用が弱くなるので、静脈の流れが悪くなり、血管内に血液が貯留します。こうなると、血管周囲に水分が染み出してしまう為、足にむくみが出て血液が固まりやすくなります。この血液の固まり(血栓)が出来た状態を「深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)」と言います。症状はふくらはぎの太さの左右差や下肢の痛みです。

厚生労働省発行の「深部静脈血栓症と肺塞栓症予防のための説明書」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000057066.pdf

0000057066

血栓症を疑う症状

血栓症の発症は以下(ACHES)と関連することが報告されており,

ACHESの症状を認める場合には処方医・医療機関受診を勧める. 解説 症状の頭文字を用いて疼痛を意味するACHESと表現されている

A:abdominal pain (激しい腹痛) :下大静脈や腸間膜静脈の血栓を疑う

C:chest pain(激しい胸痛、息苦しい,押しつぶされるような痛み):急性肺塞栓症と診断された症例の90%は呼吸困難,胸痛が主要症状であり,診断の手がかりとして重要である.

H:headache(激しい頭痛):脳の中心静脈洞血栓や、脳動脈血栓などを疑う

E:eye / speech problems(見えにくい所がある,視野が狭い,舌のもつれ,失神,けいれん,意識障害):脳に血栓を来した場合、視力障害や言語障害を疑う.

S:severe leg pain(ふくらはぎの痛み,むくみ,握ると痛い,赤くなっている):下肢の深部静脈血栓(DVT)の症状は,患側下肢の下肢静脈に沿った片側腫脹,熱感増加や皮膚の発赤,立位または歩行時に感じる下肢疼痛・圧痛である。

低用量経口避妊薬, 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬ガイドライン : OC・LEPガイドライン. 2015年度版より引用

【当院でできること】

【当院でできること】

・現在血栓があるか調べる:血液検査と超音波(エコー)検査で、すでに血栓があるか調べることが出来ます。

・血栓のリスクを測定する(自費):血液のかたまりやすさを調べることが出来ます。体質を変えることは難しいのですが、検査結果に応じて、対策を指導します。

「血栓症予防」に使われる弾性ストッキングと治療薬

● 弾性ストッキング:医療用弾性ストッキングの着用により、下肢の深部血管の血流が速くなり、血栓ができることを予防します。

● 下肢間歇的圧迫装置:専用ポンプを使用し、下肢に空気圧を加えることで、血液の流れを促します。

● 抗凝固剤の注射や内服:血液を固まりにくくします。(エリキュース)

血栓症が見つかったら

当院で出来ること

・血栓の治療:血栓が見つかった場合に投薬や検査を行っています。

当院には2名の心臓血管外科専門医が在籍、診断にあたっています、診断の結果によっては近隣の大学病院(東京大・順天堂・医科歯科・日本医大・日本大学)へのご紹介を行うケースもあります。